VOLLE KRAFT DURCH HALBLEITER

Katherina Reiche: Die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie besucht die Chipfabrik von Infineon in Dresden

Das Herz der digitalen Welt ist winzig: wenige Nanometer große kontaktlose Schalter – sogenannte Transistoren –, Zukunftstechnologien wie das Internet der Dinge, 6GMobilfunktechnologie, künstliche Intelligenz und autonome

Fahrzeuge. All das basiert auf der Leistungsfähigkeit und Miniaturisierung von Halbleitern. Chiphersteller nehmen so bei der digitalen Transformation eine Schlüsselposition ein und gehören in jedes gut abgemischte Technologie-Portfolio.

Nur ein schmaler Schlitz für die Augen. Mehr war von Katherina Reiche noch vor drei Minuten unter der strahlend weißen Ganzkörper- Verhüllung nicht zu sehen. Auch eine Bundeswirtschaftsministerin kann eben nur so speziell gekleidet den Reinraum bei Infineon besichtigen. An diesem Sommertag formuliert die Politikerin danach mit ruhiger Stimme ihre klare Botschaft: „Hier passiert Zukunft.“

Draußen, gleich neben dem mehrere Fußballfelder großen Werk, schwenken riesige Kräne ihre Arme für die nächste Ausbaustufe über die größte Baustelle Europas. Tag und Nacht schuften 2000 Bauarbeiter an neuen Reinräumen – Hallen, so steril wie ein OP, in denen bald Wafer produziert werden sollen: dünne, runde Scheiben aus dem Basismaterial Silizium, die als Grundlage für die Herstellung von Mikrochips und integrierten Schaltkreisen dienen. Infineon verbaut hier fünf Milliarden Euro – und „so viel Beton wie für zwei Empire State Buildings, so viel Stahl wie für fünf Eiffeltürme“, sagt Projektleiter Holger Hasse. Mitte 2026 soll die Produktion starten – für noch mehr Chips made in Germany. In Sichtweite produzieren GlobalFoundries Dresden, X-Fab und Bosch eigene Chips, auch hier wird die Fertigung ausgebaut. Insgesamt belaufen sich die aktuellen und geplanten Investitionen in Sachsens Chipindustrie damit auf rund 26 Milliarden Euro. Das Ziel: Europas technologische Souveränität zu stärken – made in Sachsen.

Mega-Investments gibt es aber nicht nur für die Chipwerke selbst, sondern auch für die mit Blick auf die Produktion unersetzlichen Ausrüster und Energieversorger. So leistet die Branche massive Beiträge zur Versorgung der chiphungrigsten Industrien aus heimischer Produktion – von der Autoindustrie über die Telekommunikation bis zur Forschung. „Die neuen Fabriken sollen eine stabile Basis für Zukunftstechnologien legen“, so Reiche. In kaum einem anderen Feld zeigt sich so deutlich, wie Wirtschaftspolitik, Technologie und Industrie ineinandergreifen. Das müssen sie auch, denn Silizium-Produkte treiben die ganze Wirtschaftswelt voran.

MEHR RECHNERLEISTUNG DURCH STÄRKERE CHIPS

„Um rechenintensive Anwendungen wie autonomes Fahren besser zu machen oder Sprachmodelle und andere spezifische Anwendungen rund um künstliche Intelligenz schneller zu trainieren, braucht es eine Vervielfachung der Rechenleistung“, erläutert Bernd Köcher, Manager des Fonds Deka-Industrie 4.0. Darum investieren Microsoft oder Apple, Mercedes oder Telekom, OpenAI oder Airbus in immer leistungsfähigere Chips für ihre Produkte und Dienstleistungen. Köchers Logik hinter seinen Investments: ohne mehr Leistung keine neuen Anwendungen. Und auch sein Kollege Gunnar Heinze, der den Deka-Technologie managt, sieht die Halbleiter-Branche als zentrales Spielfeld und setzt so einen Schwerpunkt bei Chips und IT-Ausrüstung.

In aller Schärfe zeigt sich der Halbleiter-Trend bei der künstlichen Intelligenz (KI). Die Komplexität führender Sprachmodelle

hat sich in weniger als zwei Jahren um den Faktor 10.000 erhöht. Während ein Modell wie GPT-2 noch etwa 1,5 Milliarden interne Variablen hatte, kommt GPT-4 auf weit über eine Billion. Diese explosionsartige Entwicklung verlangt nach immer mehr Rechenpower. Sie treibt eine unstillbare Nachfrage nach energieeffizienten Chips, die in Rechenzentren und Endgeräten zum Einsatz kommen. Marktforscher Capgemini sieht allein durch KI- und generative KI-Anwendungen seit Mitte 2025 eine deutliche Nachfragesteigerung von fast 30 Prozent bis Ende 2026.

DIE BILLIONEN-DOLLAR-PROGNOSE

Der Halbleitermarkt, der heute rund 500 Milliarden US-Dollar schwer ist, wird sich in den kommenden Jahren verdoppeln. Eine Studie von McKinsey sieht das Marktvolumen bis 2030 bei einer Billion US-Dollar. „Megatrends wie das Arbeiten von zu Hause

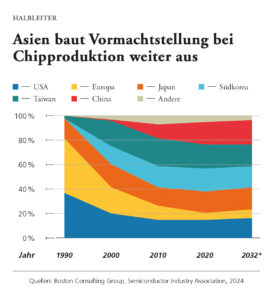

HALBLEITER

Asien baut Vormachtstellung bei Chipproduktion weiter aus

über die Cloud, das Wachstum künstlicher Intelligenz und die steigende Zahl von Elektroautos führen dazu, dass die Nachfrage nach Halbleitern stark anziehen wird; vorausgesetzt, die Gesamtwirtschaft bleibt trotz veränderter Rahmenbedingungen grundsätzlich auf einem stabilen Wachstumspfad“, sagt Ondrej Burkacky, Senior Partner bei McKinsey und Leiter der globalen Halbleiterberatung. Manche halten diese Prognose sogar für zu vorsichtig. Denn die

vollen Auswirkungen von KI auf die Branche seien noch gar nicht eingepreist. Lisa Su, Chefin von AMD, erwartet allein für KI-Chips

bis 2028 einen Umsatz von 400 Milliarden US-Dollar. Die Marktforscher der Yole Group sehen den Markt schon jetzt bei fast 700 Milliarden US-Dollar, 100 Milliarden mehr als noch 2023. Für die kommenden Jahre gilt das Boom-Szenario – getrieben von der KI.

WACHSTUMSTREIBER DES BOOMS

McKinsey identifiziert vier Hauptfelder, die bis 2030 zusammen 95 Prozent des Milliardenmarktes ausmachen werden: Hochleistungs-Chips für KI, Mobilkommunikation, Autobranche und das

Internet der Dinge. Den Top-Anteil dürfte Hochleistungs-Computing ausmachen, wo künstliche Intelligenz den stärksten Schub liefert. Mobilkommunikation soll rund 30 Prozent beitragen. Immer höhere Datenraten machen neue Siliziumtechniken notwendig, Wi-Fi 7 etwa setzt schon auf neueste 7-Nanometer-Technologie. Der Automobilsektor kommt auf 15 Prozent, weil

chipintensive Software, Sensoren und Vernetzung das Auto neu definieren. Prognosen reichen hier bis zu 170 Milliarden US-Dollar Marktvolumen. Schließlich entfallen etwa zehn Prozent auf das Internet der Dinge, das Milliarden kleiner vernetzter Geräte umfasst.

Die Chipindustrie verwendet dabei längst nicht mehr nur Miniaturisierung und immer kleinere Strukturen. Heute bestimmen neue Bauarten von Transistoren und besondere Materialien die Entwicklung. Unternehmen wie Nvidia oder TSMC setzen etwa auf „Siliziumflossen“, die den Strom besser kontrollieren. Nanosheets stapeln hauchdünne Rechner-Schichten. CFETs wiederum kombinieren verschiedene Transistortypen höher verdichtet übereinander. Sie alle sorgen für leistungsstärkere, sparsamere und kompaktere Chips.

Auch das Geschäftsmodell entwickelt sich rasant. Morris Chang etwa erfand das Pure-Play-Foundry-Konzept: Halbleiterfertigungen, die ausschließlich im Auftrag anderer Unternehmen produzieren und keine eigenen Chip-Designs entwickeln oder verkaufen. Die von ihm dazu gegründete TSMC ist eine Firma, die auch die Deka-Experten sehr schätzen. Hersteller können sich dadurch auf Forschung und Design konzentrieren, während diese sogenannten Foundries die Massenproduktion übernehmen. US-Schwergewicht Nvidia zum Beispiel entwirft seine Chips, ohne selbst Milliarden in Werke investieren zu müssen. Die großen Auftragsfertiger bündeln Bestellungen vieler Kunden und erreichen enorme Effizienz. So entstehen neue Dynamiken: Während fabriklose Unternehmen im Jahr 2000 noch zwei Prozent des Umsatzes ausmachten, sollen sie 2030 bereits 40 Prozent stellen. Auch Systemhäuser und Cloud-Provider wie Amazon greifen zunehmend auf Foundries zurück und werden künftig etwa zehn Prozent zum Umsatz beitragen.

REGIONAL MACHT RESILIENTER

Diese Entwicklungen führen zur Konzentration im Markt: Bereits heute kontrollieren die 35 größten Halbleiterunternehmen 80 Prozent des Gesamtmarktes. An der Spitze steht Nvidia mit einem Umsatz von 96 Milliarden US-Dollar, gefolgt von TSMC, Samsung und Intel. Zusammen repräsentieren diese vier Unternehmen fast ein Drittel des gesamten Marktes sowie alle zentralen Geschäftsmodelle. In den vergangenen 30 Jahren hat sich allerdings die Geografie der Chipproduktion stark verschoben. Wo früher Japan, Europa und die USA dominierten, sank deren Anteil mit dem Aufstieg von Südkorea, Taiwan und China bis 2020 auf nur noch 37 Prozent. Und für Japan dürfte der Abwärtstrend laut McKinsey-Studie wohl auch anhalten. In Europa und den USA aber soll es wieder aufwärtsgehen. Große Investitionsprogramme wie der Chips Act in den USA oder das gleichnamige EU-Programm bringen neue Werke. So strebt die EU an, ihren Anteil an der weltweiten Chip-Produktion von derzeit unter zehn Prozent bis 2030 zu verdoppeln.

Deutschland spielt bei diesem Aufbruch eine wichtige Rolle. „Mit einer KI-Offensive wollen wir bis 2030 zehn Prozent unserer Wirtschaftsleistung KI-basiert erwirtschaften und KI zu einem wichtigen Tool in zentralen Forschungsfeldern machen“, heißt es in der Hightech-Strategie des Forschungsministeriums. Anreize für mehr Fertigung von Chips, Ausrüstung und Vorprodukten in Deutschland „durch mindestens drei neue Werke“ verspricht die

Bundesregierung – auch mit verstärkter staatlicher Nachfrage etwa durch Verwaltung oder Bundeswehr. Allein Silicon Saxony könnte so bis 2030 mehr als 100.000 Beschäftigte in der Mikroelektronik

zählen.

„Es braucht eine gute Beobachtung der technischen Trends und der Nachfrage, um das Portfolio optimal abzustimmen“

BERND KÖCHER, FONDSMANAGER DEKA-INDUSTRIE 4.0

Auch Katherina Reiche spricht bei ihrem Infineon-Besuch vom Ziel größerer Unabhängigkeit. Ohne Chips kein Auto, keine KI, keine Energiewende. Deutschland müsse mehr selbst herstellen, sagt sie, „wie hier bei Infineon“. Nicht aus Ideologie, sondern aus nüchterner Abwägung. Wer sich zu stark von Taiwan oder China abhängig mache, riskiere im Ernstfall leere Regale.

Eigentlich hält sich Reiche dabei mit staatlichen Hilfen lieber zurück. Doch in diesem Fall macht sie eine Ausnahme. 920 Millionen Euro vom Bund fließen allein in das Infineon-Projekt. „Ohne das Geld hätte Infineon hier wohl nicht ausgebaut“, sagt sie offen. Insgesamt unterstützt die Bundesregierung die Branche mit Milliarden aus einem Sondervermögen. Ziel ist die strategische Unabhängigkeit.

INTEL SETZTE AUF FALSCHE PRODUKTE

Trotz der soliden Perspektiven bleiben für die Branche einige Unsicherheiten bestehen. Wer hier keine passenden Innovationen liefert, bekommt Probleme. Ein Beispiel dafür ist Intel. Der ehemalige Branchenprimus hat im KI-Boom mit PC-Chips auf die falschen Produkte gesetzt und muss nun schnell zu Super-Chips à la Nvidia umsteuern, gleichzeitig aber radikal sparen. Das Beispiel zeigt: Einfach nur „Chip, Chip, hurra!“ ist keine Strategie. Weder für die Branche noch für Anlegerinnen und Anleger. „Es braucht eine gute Beobachtung der technischen Trends und der Nachfrage, um das Portfolio in diesem Bereich optimal abzustimmen“, erklärt Fondsmanager Köcher. Klar ist aber: Halbleiter werden nicht mehr nur in Forschung und Technik, sondern in allen Lebensbereichen immer stärker nachgefragt. Wer in Chips investiert,

setzt auf Herz und Hirn der digitalen Zukunft.

Quelle: fondsmagazin

Schreibe einen Kommentar