DIE BILLIONENSCHWERE HERAUSFORDERUNG

In den kommenden Jahren müssen die Länder rund um den Globus Schätzungen zufolge über 100 Billionen Dollar in ihre Infrastruktur investieren. Steuermittel und Staatsschulden allein werden in vielen Fällen nicht ausreichen, um den Sanierungsstau aufzulösen und neue Projekte anzugehen. Daraus ergeben sich nachhaltige Wachstumschancen.

Wochentags geht auf den Straßen in Berlin-Treptow nichts mehr. Vor gut zwei Monaten wurde das neue Teilstück der Stadtautobahn freigegeben, das aus südlicher Richtung kommend vor den Toren des Treptower Parks endet. Seitdem schiebt sich eine scheinbar endlose Fahrzeugschlange durch den Bezirk. Ein Staufaktor ist die Elsenbrücke, die den Verkehr über die Spree führt. Bis das marode Bauwerk bis Ende 2028 erneuert wird, steht pro Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Staus und Baustellen aufgrund maroder Straßen, verspätete Züge wegen defekter Weichen und Schäden an der Oberleitung sowie langsames Internet in ländlichen Gebieten sind kennzeichnend für Deutschlands Infrastruktur. Die Folgen bekommen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger jeden Tag zu spüren.

Laut Zahlen des ADAC beliefen sich die gesamten Staukosten in Deutschland im Jahr 2024 auf 3,6 Milliarden Euro, wenn man allein den Zeitverlust mit einem halben durchschnittlichen Stundenlohn rechnet. Das entspricht einem Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Laut der Deutschen Bahn war mehr als jeder dritte Fernzug im vergangenen Jahr verspätet. Damit war der Staatskonzern so unpünktlich unterwegs wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Und bei der Mobilfunkmesswoche in diesem Jahr hat die Bundesnetzagentur festgestellt, dass an etwa einem Prozent der bundesweiten Messpunkte überhaupt kein Netz verfügbar war. „Der Sanierungsbedarf ist allgegenwärtig. Dabei ist eine funktionierende Infrastruktur das Rückgrat einer Volkswirtschaft“, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka. „Sie ist der entscheidende Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes.“

Gut ausgebaute Transportwege, eine stabile und flächendeckende Energieversorgung, eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sowie ein hochwertiges Gesundheits- und Bildungssystem steigern die Produktivität und entfesseln die Wachstumskräfte in der Wirtschaft. „Andernfalls werden die Menschen und Unternehmen eines Landes im globalen Wettbewerb abgehängt“, warnt Kater vor den Folgen einer maroden Infrastruktur.

KAPUTTE STRASSEN, KRÄNKELNDES WACHSTUM

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Deutschland droht zu einem Beispiel für den beschriebenen Niedergang zu werden. Zwischen 2012 und 2023 investierten Bund, Länder und Kommunen laut Daten von Eurostat zwischen 2,35 Prozent (2014) und maximal 3,03 Prozent (2020) des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Infrastruktur. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 kamen alle 27 EU-Staaten im Durchschnitt auf einen Wert von 3,56 Prozent. Für die Ökonomen Felix Rösel und Julia Wolffson von der TU Braunschweig sind die geringen Investitionen Deutschlands in die Infrastruktur durch keine der genannten Faktoren – ökonomische, fiskalische, demografische oder institutionelle – zu erklären, auch nicht durch die Schuldenbremse. In einer Analyse kamen sie bereits vor drei Jahren zu dem Schluss, dass die Investitionsschwäche eine „chronische Krankheit“ zu sein scheint, für die langwierige Planungsverfahren und Personalmangel verantwortlich sind. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommen die beiden Autoren einer IW-Studie, Thomas Puls und Edgar Schmitz.

Mit dem neu geschaffenen „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIK) will die Bundesregierung den Investitionsstau jetzt auflösen und das Ruder herumreißen. In den kommenden zwölf Jahren stehen dafür 500 Milliarden Euro zur Verfügung, die abseits des regulären Staatshaushalts in Projekte etwa in den Bereichen Verkehr, Digitalisierung oder Klimaschutz fließen können. Rund 37,5 Milliarden Euro davon sollen noch in diesem Jahr ausgegeben werden.

GLOBALER INVESTITIONSSTAU

Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch global besteht erheblicher Investitions-bedarf in Sachen Infrastruktur. Laut der Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey werden bis zum

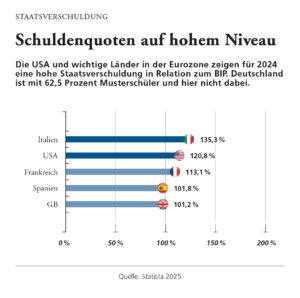

STAATSVERSCHULDUNG

Schuldenquoten auf hohem Niveau

Die USA und wichtige Länder in der Eurozone zeigen für 2024 eine hohe Staatsverschuldung in Relation zum BIP. Deutschland ist mit 62,5 Prozent Musterschüler und hier nicht dabei.

Jahr 2040 weltweit 106 Billionen US-Dollar benötigt, um funktionierende und gut ausgebaute Schienen- und Leitungsnetze, Straßen und andere Infrastruktur zu errichten. Fast zwei Drittel dieser Summe entfallen auf Asien. Allein China wird zwischen 2024 und 2029 laut einer Prognose des Datenportals Technavio etwa 285 Milliarden US-Dollar für den Bau neuer Flug- und Seehäfen, zusätzlicher Kraftwerke, Straßen und Leitungsnetze ausgeben. Im Rahmen der „Neuen Seidenstraße“ (Belt-and-Road-Initiative) hat das Reich der Mitte in den vergangenen Jahren bereits in über 140 Ländern den Ausbau von Verkehrswegen, Energieversorgung und Telekommunikation unterstützt. Dafür wurden seit 2010 rund 1,3 Billionen Dollar mobilisiert.

Auch die indische Regierung investiert in den Ausbau von Verkehrswegen und Energiesystemen. Nur so kann der Subkontinent, der inzwischen zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist, sein dynamisches Wachstum fortsetzen. Für die Verbesserung der Infrastruktur wurden in den vergangenen zwei Jahren 111 Milliarden Euro aufgewendet. So hat sich beispielsweise die Zahl der Flughäfen in Indien seit 2014 auf mehr als 160 verdoppelt. Vor den Toren Neu-Delhis steht der neue Hauptstadtflughafen kurz vor der Eröffnung und soll der größte Flughafen Asiens werden. In der Folge haben die indischen Fluggesellschaften nach inoffiziellen Zahlen rund 2800 neue Flugzeuge für Routen auf dem heimischen Markt bestellt.

In den USA haben die Unternehmen ähnliche Probleme mit der Infrastruktur wie hierzulande: Ein Großteil des Bestands stammt aus den 1950er- bis 1970er-Jahren. Viele Straßen, Brücken, Dämme und öffentliche Gebäude wurden nur unzureichend instand gehalten, aber gleichzeitig stark beansprucht. Neben den klassischen Verkehrswegen sind auch die Wasserversorgung (unter anderem Bleirohre), das Stromnetz und der Zugang zu schnellem Internet in ländlichen Gebieten marode. Die American Society of Civil Engineers (ASCE) schätzt die Investitionslücke für das laufende Jahrzehnt auf fast 2,6 Billionen Dollar.

Der Ende 2021 verabschiedete Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) hat allerdings eine Wende gebracht und den Modernisierungsdruck gemindert. Der IIJA sieht vor, dass rund 1,2 Billionen US-Dollar für die Modernisierung von Straßen-, Schienen- und Wasserinfrastruktur aufgewendet werden, wovon knapp die Hälfte, 550 Milliarden US-Dollar, für neue Projekte und Programme vorgesehen sind. Laut der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing sind aber weiterhin erhebliche Investitionen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der USA zu sichern. Bis Mai des vergangenen Jahres wurden dabei schon über 56.000 Projekte angeschoben, was unter anderem der Bauwirtschaft Impulse gegeben hat. Laut Daten der US-Statistikbehörde stiegen die Bauleistungen im Tiefbau zwischen 2021 und 2024 um 38 Prozent. Die American Society of Civil Engineers (ASCE) gab der US-Infrastruktur in diesem Jahr die beste Zustandsnote seit Beginn der Notenvergabe im Jahr 1998. Dieser Aufwärtstrend bietet nach Einschätzung von Germany Trade & Invest, der Außenwirtschaftsagentur des Bundes, auch deutschen Unternehmen Chancen auf dem US-Markt für Infrastrukturprojekte.

EUROPA HAT NACHHOLBEDARF

Auch für Europa sind laut McKinsey bis 2040 Infrastrukturinvestitionen von mehr als 13 Billionen Dollar erforderlich. Die Europäische Union unterstützt mit der „Connecting Europe Facility“ (CEF) Infrastrukturprojekte innerhalb Europas, die den Ausbau einer hochleistungsfähigen digitalen Infrastruktur und klimabezogener Projekte vorsehen. „Diese Sektoren sind zentral für die Wettbewerbsfähigkeit Europas, den Ausbau erschwinglicher Energie und das Verringern der Abhängigkeit von Drittstaaten“, sagt Marco Schwarzbach, Infrastruktur-Experte der Deka. Die Europäische Kommission hat kürzlich 94 Verkehrsprojekte im Rahmen der CEF ausgewählt, die Zuschüsse in Höhe von fast 2,8 Milliarden Euro erhalten. Mit dem Geld sollen die Modernisierung von Eisenbahnen, Binnenwasserstraßen und Seewegen im transeuropäischen Verkehrsnetz vorangetrieben und Regionen besser miteinander verbunden werden. Ein Vorzeigeprojekt ist dabei der Fehmarnbelt-Tunnel, der über 18 Kilometer hinweg Puttgarden auf Fehmarn mit dem dänischen Rødbyhavn verbinden wird. Der Bau hat 2020 begonnen, die Fertigstellung ist für 2029 geplant. Nach seiner Inbetriebnahme verkürzt sich die Reisezeit zwischen Deutschland und Dänemark erheblich.

Die Europäische Kommission plant höhere Investitionen in Ausbau und Modernisierung der Energienetze. So soll der wachsende Anteil erneuerbarer Energien aufgenommen und effizient verteilt werden, während zugleich der Binnenmarkt gestärkt wird. Zudem sollen Initiativen wie das Konnektivitätspaket für Gigabit- Netze und 5G/6G die digitale Infrastruktur verbessern.

Carolabrücke in Dresden: Nach dem Einsturz eines Brückenteils im September 2024 soll der Abriss dieser Tage abgeschlossen sein.

Gleichzeitig rückt Infrastruktur stärker in den sicherheitspolitischen Fokus. Beim NATO-Gipfel Mitte dieses Jahres haben die Bündnispartner beschlossen, in den kommenden zehn Jahren jeweils fünf Prozent ihres BIP in die Verteidigung zu investieren – und zwar nicht nur in militärische Ausrüstung und verteidigungs-relevante Forschung, sondern auch in den Schutz kritischer Infrastruktur. Dazu zählen Logistiknetze, Versorgungssysteme und sicheres Internet.

Die aufgeführten Summen werden sich jedoch nicht allein aus Steuereinnahmen und Schuldenprogrammen finanzieren lassen. Die öffentlichen Haushalte stehen unter Druck. Laut dem „Infrastructure Outlook“ entsteht in den kommenden 15 Jahren ein jährliches Finanzierungsdefizit von im Durchschnitt etwa 130 Milliarden US-Dollar, für das private Geldgeber aktiviert werden müssen.

MEGATREND INFRASTRUKTUR

Vor dem Hintergrund weltweit steigender Investitionen hat der Markt für Infrastrukturprojekte ein hohes Wachstums-potenzial. „Mit dem steigenden Bedarf an Kapital ergeben sich große Investmentchancen für Anlegerinnen und Anleger“, prognostiziert Karsten Schrader, Fondsmanager bei der Deka. Er sieht den Bereich Infrastruktur vor einem „Superzyklus“ stehen.

Eine Möglichkeit, in das Thema zu investieren, sind Aktien von Infrastruktur-unternehmen. „Eine breite Streuung über Regionen und Subsektoren – etwa Versorger, Kommunikationsbetreiber oder Unternehmen aus dem Industriegüter-Segment – bietet Anlegerinnen und Anlegern eine Mischung aus Diversifikation und Wachstumschancen, ohne dass sie sich selbst um die Einzeltitelauswahl kümmern müssen“, sagt Schrader. „Gleichzeitig ist die Liquidität hoch, weil Anteile börsentäglich gehandelt werden. Ein Stau wie auf der Autobahn kommt dabei nur selten vor.“

Quelle: fondsmagazin

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die in deutscher Sprache bei den Sparkassen oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt, und unter www.deka.de erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung ist unter www.deka.de/privatkunden/kontaktdaten/kundenbeschwerdemanagement verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.

Schreibe einen Kommentar